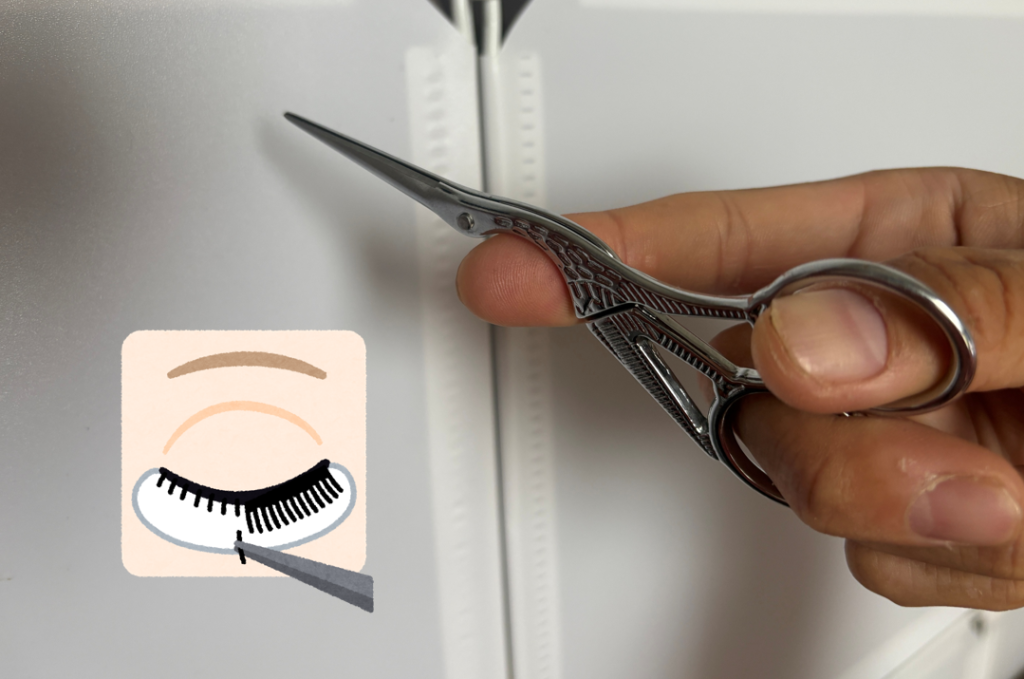

ウズベキスタンを旅した際に出会った、美しく実用的な小型のハサミ「コウノトリハサミ」です。このハサミは、嘴の長い鳥──つまり鶴やコウノトリの姿を模して作られており、単なる道具ではなく、長寿・吉兆・繁栄の象徴としての意味が込められた、まさに使えるアートとも言える一品のようです。

このハサミは、特にブハラ地域において受け継がれてきた金属加工や彫金技術を背景にしており、装飾性の高い持ち手部分や精密に仕上げられた刃の合わせから、職人の高い技術がにじみ出ています。素材にはステンレス鋼や炭素鋼が使われており、見た目だけでなく、切れ味や実用性の面でも優れています。刺繍や手芸、細工物の現場では、その機能性が高く評価され、重宝されてきました。

こちらの工芸品について見てみました。

◉ デザインや文化について

デザイン面に注目すると、まず持ち手部分の意匠が目を引きます。コウノトリや鶴を象った形状は、ブハラにおける装飾工芸の特徴をよく表しており、ただの美しさにとどまらず、「長寿・吉祥」※という文化的意味が込められています。イスラーム美術では生き物の姿を直接描くことは控えられますが、道具の形を通じて象徴的な意味を伝える手法は、中央アジアの美的伝統において独自の洗練を見せています。

表面に施されたエングレービング(彫金模様)もまた見逃せません。幾何学や植物文様といったイスラーム世界共通の意匠が、ブハラ独特のリズム感と密度で表現されており、視覚的な喜びをもたらすだけでなく、民族的アイデンティティの表出とも言えます。

ブハラはシルクロードの交差点として、古来より職人技術が集まる場所でした。特に19世紀以降は金属加工や細密工芸が発展し、宗教建築の装飾から日用品にいたるまで、多種多様な工芸品が生まれました。コウノトリハサミもその流れの中で、「使える工芸品」として成立してきたのです。現代でも、伝統的な意匠と手仕事の技が生きており、その価値はますます高まっているように思います。

※そもそもなぜ「コウノトリ」なのかといえば、中央アジアではこの鳥が「吉兆」や「豊穣」、「幸運の使者」として象徴的に扱われてきた背景があります。重要なのは特定の鳥種というよりも、空を舞う縁起の良い鳥の姿として、文化的に意味づけられている点です。

◉ 機能や実用性について

機能性の面でも、このハサミは目を見張るものがあります。刃の合わせが非常に精密で、切れ味は抜群。左右のバランスが整っていて、仕上げも滑らか。すべて手作業で製作されているにもかかわらず、極めて高い完成度です。そこからは、ブハラの金属加工の水準の高さが読み取れます。

使用されている炭素鋼やステンレス鋼は、軽くて耐久性があり、精密作業に最適な素材です。装飾的な見た目に反して、用途をしっかりと満たしてくれる設計で、実際の使用感にも優れています。

持ち手には自然に指を固定できるように窪みが設けられており、小ぶりで軽量でありながら、長時間使っても安定した操作が可能です。デザイン性と機能性の両立が、このハサミの真の魅力といえるでしょう。

私が今回購入したのは、刺繍や裁縫に使う小型のタイプです。現地のブハラでは、さまざまなサイズが販売されており、それぞれ用途が異なります。

・小型(10cm前後)は、刺繍・裁縫・糸切りなど。

・中型(15〜20cm前後)は、家庭用・工房用。

・大型(20cm以上)は、布や革の裁断用、理容用の装飾バサミなど。特に大きな装飾ハサミは見世物的・贈答用・記念用。

◉ 経済性・市場性に関する観点(流通的価値)

経済的な面から見ても、このハサミは非常に魅力的です。私がタシケントで購入した価格は170,000soʻm(約1,900円)。職人の手作業による工芸品としては驚くほど手頃で、観光地価格であることを考慮しても良心的。文化的・機能的な価値を踏まえると、コストパフォーマンスに優れた逸品と言えるでしょう。

美しさと実用性、そして歴史と文化を併せ持つ「コウノトリハサミ」は、ただの道具ではなく、日々の暮らしに彩りと意味を添えてくれる存在でした。ブハラの職人たちの技と心が、手のひらの中で静かに語りかけてくるようです。

Be One hobbyist

Be One hobbyist